时间:2021-03-02浏览量:5033次

说起典型的四川名吃,"夫妻肺片”必然是排得上号的。这一种川味凉拌菜,已经属于成都最有名的风味小吃之一。

▲ 色泽诱人的夫妻肺片

它的形状薄匀齐整,细嫩化渣,色泽金红油亮,香气扑鼻,食之油润爽口,麻辣回甜。半个多世纪以来,“夫妻肺片”一直饮誉蓉城,名声响亮;它也走出了四川的范围,为全国人民所知,某种意义上,也可以算是四川的“名片”。

常会有人打趣地说,老婆饼里没有“老婆”,鱼香肉丝也没有“鱼”,夫妻肺片更不可能有“夫妻”了。这个名字叫了那么久,你晓得它是怎么诞生的吗?

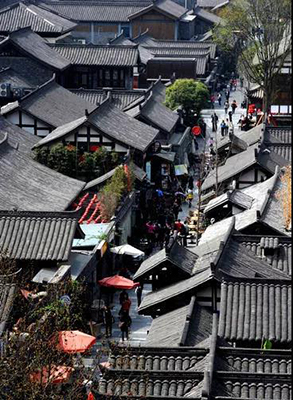

▲ 宽窄巷子

上世纪30年代,在成都少城长顺街一带,有一对年轻夫妇,男的叫郭朝华,女的叫张佃正。他们每天提篼挎篮,走街串巷,在旅馆、酒店兜售用卤水煮过的,片得很薄的凉拌牛肉和牛杂,这种简单的小菜很受大众的欢迎。夫妇俩叫卖一路,其凉拌牛肉、牛杂片便香飘一路;而沿街顽童们也尾随一路,不停地戏谑叫嚷:“‘夫妻肺片’来了!‘夫妻肺片’来了!……”“夫妻肺片”的名声由是叫开。

以后,他们的生意渐渐有了赢利,于是便在少城半边桥街,即现在的人民公园右侧的金河边上,临时租了一个大约不到9平方米的单间铺面,开始立店经营。

▲ 民国时期成都的小吃摊位

同时,他们仍不时出去沿街叫卖或摆摊。夫妻俩不断研究,改进“肺片”的制作技术精心选料和配料,采用刮、挑、削、切、片等方式进行加工对于特别难打整而又为大众特别喜好的牛头皮、牛肚等,他们不怕费工费时,都一一精细清洗、剔刮、片薄、薄得可照人影,几近透明。每当他们在小店制作、经营时,其牛肉牛杂香味、卤水香味、调料香味,便一齐喷出,充溢满街。

1946年10月,当他们在桂花巷用小车设摊叫卖时,一个姓熊的老主顾特别作只小匾,上面用烫金字写着“夫妻肺片”四个大字,亲手挂在小车上。从此,这小匾便伴随夫妻俩辗转迁徙,“夫妻肺片”的名声也便满播成都了。

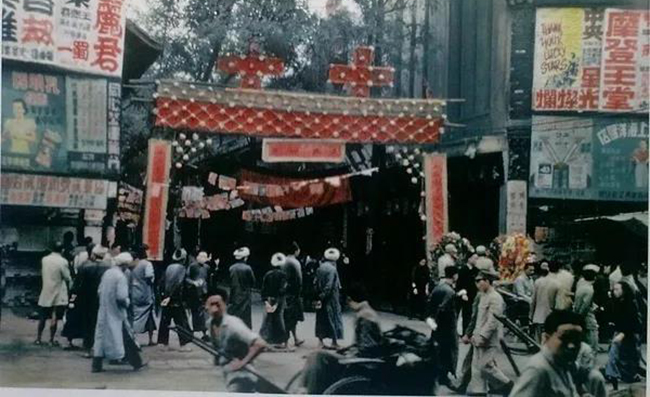

▲ 成都,繁华的绸缎商铺街的入口

50年代初,郭朝华夫妻俩结束了四处漂泊的生活,在安寺(今盐市口人民电影院附近)正式租下一间门面立店经营。不久,转为国营,迁店于提督西街今成都市劳动人民文化宫附近。

“夫妻肺片”以“肺片”为名,却并无肺片,这使得许多新主顾在津津有味地嚼食之余,不禁有点纳闷,甚至还不时发生顾客嚷嚷要吃真肺片的事。

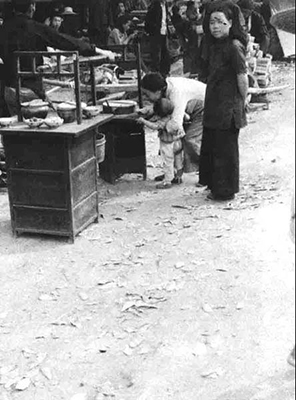

▲ 小吃摊,可能是豆花担子

那么,“夫妻肺片”为什么没有肺片呢?迄今为止,研究者们提供了三点理由。

1、夫妻“荟片”?

一种说法说,“肺片”之“肺”应当为“荟片”之“荟”。这种说法认为:郭朝华夫妻俩将牛肉、牛心、牛舌、牛肚和牛头皮等片成薄片,荟杂在一起进行凉拌,因此这小吃名称当为“荟片”,即“杂荟之片”。而且,“荟”、“肺”两字音相近,四川不少地方土音对此混淆莫辨(至今仍能听到将“开会”念为“开费”的)。郭氏原为中江县人,大概成都市井中喜谑之徒学舌郭氏或其他山乡人,故意将“荟片”念为“肺片”。于是,以讹传讹到约定俗成了。

▲ 街边开灶的伙夫

2、夫妻“废片”?

第二种说法说,“肺片”之“肺”,当为“废片”之废”。四川著名作家李劼人先生在其名著《暴风雨前》和《大波》中指出,最迟在20年代初,成都皇城坝的回民就将过去川人废弃不用的牛杂碎如牛脑壳皮等进行加工凉拌,创造出以牛废片为原料的新小吃(当时叫“盆盆肉”、“两头望”)。而“废”、“肺”同音,后来成都人不明究竟便将“废片”传为“肺片”了。

3、夫妻“柿片”?

第三种说法认为,“肺片”之“肺”,当为“柿片”之“柿”。此说根据《说文解字》载“柿,削木札朴也。从木巿声。陈楚谓椟为杮”的解释,认为“柿”是伐木所砍之皮,其体既轻且薄。又引《颜氏家训》所记“柿”,“史家假借为肝肺字”的说法,并将轻细精薄的“夫妻肺片”与之联系起来,判断其肺片最初之义当是“柿片”。

其实根据成都著名美食家车辐先生以及郭朝华夫妇本人的介绍,在郭氏俩开始经营之前,成都街头确有小摊卖凉粉兼卖牛肺,非常便宜,专门面向劳动大众,但很不卫生。

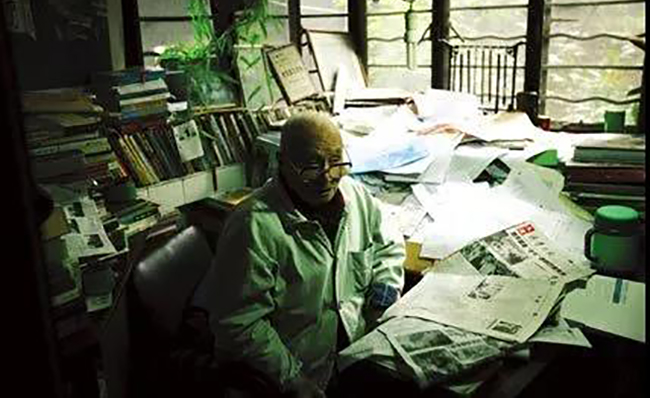

▲ 车辐

后来郭氏夫妇片制牛肉、牛头皮、牛心舌、牛肚等以调拌销售时,也没忘掺进少量肺片。不过当时不论他们自己或是广大主顾,都还习惯于称呼这种凉拌牛杂为“肺片”,尽管已是喧宾夺主,名不符实了。

后来,因为郭氏夫妇加工精细独到,调料又好,很快就使牛头皮、平整大张的肚片、蜂窝肚,细嫩软和的舌尖子脱颖而出,获得了大众的青睐,一直延续到今天。

来源:成都市地方志

©版权所有: 四川省经济文化协会 备案号:蜀ICP备08103112号技术支持:影响力科技